von Jann Raveling

Wird die KI bald schon alle Bereiche unseres Lebens vereinnahmen? Bild: pixabay

Immerhin 52 Prozent der Deutschen trauen sich zu, den Begriff künstliche Intelligenz zu erklären – sie ist damit eine der geläufigsten Begriffe aus der Digitalisierung, bei der Blockchain sind es vergleichsweise magere elf Prozent, so der aktuelle D21-Digitalindex.

Angesichts der Medienaufmerksamkeit rund um die KI ist das auch kein Wunder. Google-Trends attestiert dem Suchbegriff in Deutschland derzeit das höchste jemals gemessene Interesse. KI ist in aller Munde, Medien berichten auf allen Kanälen.

Ist das ein Hype? Verfliegt das Interesse an ihr wie das an der Blockchain und Bitcoins im Jahr 2018, oder rund um die Virtual Reality im Jahr 2016? Die kurze Antwort ist: Ja, es wird verfliegen. Und das ist ganz gut so.

Der „KI-Winter“ ist zu einem geflügelten Wort geworden. Er bezeichnet Zeiträume, in denen die Forschung und Entwicklung der KI kaum voran kamen, mangels Finanzierung, öffentlichem Interesse und technischen Voraussetzungen. Diese Winter gab es in den 1970ern und in den 80er bis 90ern. Auf kurze Phasen der Begeisterung folgten lange des technologischen Stillstands. Jetzt sprechen viele von einem Ende des Winters. Warum?

Erstmals steht genügend Rechenpower zur Verfügung, um KI-Anwendungen im großen Stil ökonomisch zu betreiben. Die Digitalwirtschaft, Amazon, Google, Facebook, könnte ohne die KI ihr Geschäftsmodell nicht betreiben. Aber auch Mittelständler setzen heute KI-Technologien erfolgreich ein. Das war früher – bis vor wenigen Jahren – undenkbar. Fördergelder für Forschung und Entwicklung sprudeln. Die drei Milliarden Euro, welche die Bundesregierung bis 2025 zugesagt hat, sind im internationalen Vergleich eher ein mageres Zubrot. Weltweit setzen Regierungen auf KI-Förderung. Zu einem weiteren KI-Winter wird es daher nicht kommen, denn die kommerziellen Gewinne und realen Vorteile, die die Technologie heute schon bietet, rechtfertigen stetige Investitionen in die Forschung. Ist der Hype also berechtigt?

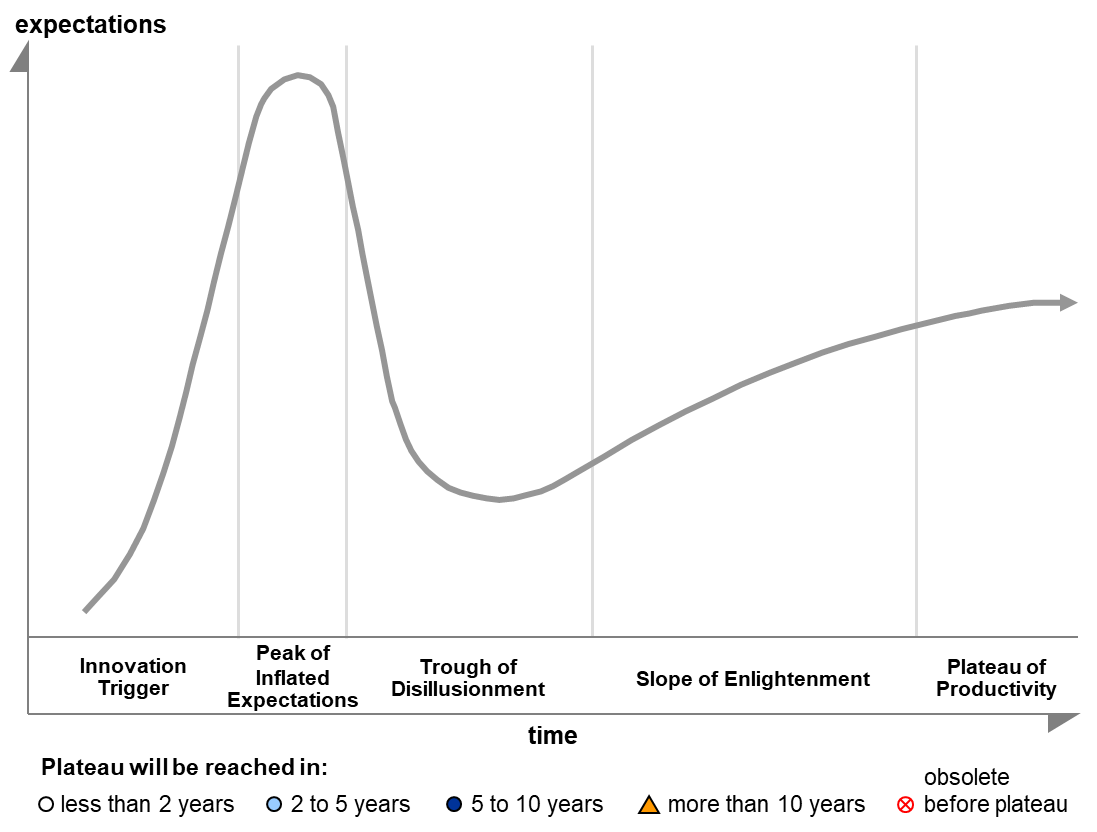

Der Hype, der derzeit in den Medien herrscht, wird enden. Und das hat einen Grund: Er ist Teil eines ganz typischen Zyklus, der sich in aufkeimenden Technologien stetig wiederholt. Man kann es als eine Art Ablaufplan innovativer Ideen bezeichnen: Zunächst werden neue Entwicklungen von Enthusiastinnen und Enthusiasten, Nerds und Geeks aufgegriffen, es gibt noch kaum kommerzielle Anwendungen. Im Laufe der Zeit steigt das Interesse, das Thema gelangt in die breite Öffentlichkeit, der Hype beginnt. Es wird viel geschrieben und geträumt, nicht alles davon ist möglich. Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Das ist der derzeitige Stand in Sachen künstlicher Intelligenz. Aber die Ernüchterung naht: Bald wird klar, dass die neue Technologie nicht alles kann, was wir uns von ihr versprechen. Die KI ist kein Allheilsbringer, kein genereller Problemlöser – sie bietet für spezielle Fragestellungen eine Antwort. Autonomes Fahren benötigt vielleicht doch länger als gedacht, autonome Roboter werden doch nicht alle Arbeitskräfte einer Branche ersetzen. In dieser Phase der Ernüchterung verschwindet das Medieninteresse. Gleichzeitig wird im Stillen aber weitergearbeitet und Unternehmen finden Wege, Technologien anzuwenden, sie gewinnbringend einzusetzen. Ein Beispiel: Der Hype um Augmented und Virtual Reality (AR/VR) fand 2016 seinen Höhepunkt. Aber in der Industrie nimmt das Thema gerade richtig Fahrt auf und erste Anwendungen finden ihre breite Anwendung – wie zum Beispiel des Bremer AR-Spezialisten UBIMAX. Diese Phase wird auch als das „Plateau der Produktivität“ bezeichnet. Die Technologie ist etabliert und findet neben anderen ihre kommerzielle Verwendung.

Die lange Antwort: AI-Winter isnt‘ coming again

Der „KI-Winter“ ist zu einem geflügelten Wort geworden. Er bezeichnet Zeiträume, in denen die Forschung und Entwicklung der KI kaum voran kamen, mangels Finanzierung, öffentlichem Interesse und technischen Voraussetzungen. Diese Winter gab es in den 1970ern und in den 80er bis 90ern. Auf kurze Phasen der Begeisterung folgten lange des technologischen Stillstands. Jetzt sprechen viele von einem Ende des Winters. Warum?

Erstmals steht genügend Rechenpower zur Verfügung, um KI-Anwendungen im großen Stil ökonomisch zu betreiben. Die Digitalwirtschaft, Amazon, Google, Facebook, könnte ohne die KI ihr Geschäftsmodell nicht betreiben. Aber auch Mittelständler setzen heute KI-Technologien erfolgreich ein. Das war früher – bis vor wenigen Jahren – undenkbar. Fördergelder für Forschung und Entwicklung sprudeln. Die drei Milliarden Euro, welche die Bundesregierung bis 2025 zugesagt hat, sind im internationalen Vergleich eher ein mageres Zubrot. Weltweit setzen Regierungen auf KI-Förderung. Zu einem weiteren KI-Winter wird es daher nicht kommen, denn die kommerziellen Gewinne und realen Vorteile, die die Technologie heute schon bietet, rechtfertigen stetige Investitionen in die Forschung. Ist der Hype also berechtigt?

Das Konzept des Innovationszyklus

Der Hype, der derzeit in den Medien herrscht, wird enden. Und das hat einen Grund: Er ist Teil eines ganz typischen Zyklus, der sich in aufkeimenden Technologien stetig wiederholt. Man kann es als eine Art Ablaufplan innovativer Ideen bezeichnen: Zunächst werden neue Entwicklungen von Enthusiastinnen und Enthusiasten, Nerds und Geeks aufgegriffen, es gibt noch kaum kommerzielle Anwendungen. Im Laufe der Zeit steigt das Interesse, das Thema gelangt in die breite Öffentlichkeit, der Hype beginnt. Es wird viel geschrieben und geträumt, nicht alles davon ist möglich. Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Das ist der derzeitige Stand in Sachen künstlicher Intelligenz. Aber die Ernüchterung naht: Bald wird klar, dass die neue Technologie nicht alles kann, was wir uns von ihr versprechen. Die KI ist kein Allheilsbringer, kein genereller Problemlöser – sie bietet für spezielle Fragestellungen eine Antwort. Autonomes Fahren benötigt vielleicht doch länger als gedacht, autonome Roboter werden doch nicht alle Arbeitskräfte einer Branche ersetzen. In dieser Phase der Ernüchterung verschwindet das Medieninteresse. Gleichzeitig wird im Stillen aber weitergearbeitet und Unternehmen finden Wege, Technologien anzuwenden, sie gewinnbringend einzusetzen. Ein Beispiel: Der Hype um Augmented und Virtual Reality (AR/VR) fand 2016 seinen Höhepunkt. Aber in der Industrie nimmt das Thema gerade richtig Fahrt auf und erste Anwendungen finden ihre breite Anwendung – wie zum Beispiel des Bremer AR-Spezialisten UBIMAX. Diese Phase wird auch als das „Plateau der Produktivität“ bezeichnet. Die Technologie ist etabliert und findet neben anderen ihre kommerzielle Verwendung.

Hype Cycle, Bild: Gartner

Ablesen, in welcher Phase wir uns befinden

Dieser Innovationszyklus, auch Hype Cycle genannt, geht auf das amerikanische Forschungsinstitut Gartner zurück, sie bezeichnen es als den „Hype Cycle of emerging technologies“. Jedes Jahr aktualisiert das Unternehmen die Einschätzung, zeigt, auf welchem Stand sich Technologien derzeit befinden. Die aktuelle Ausgabe ordnet etwa „Deep Neural Networks“ (Deep Learning) als KI-Technik an die Spitze des Hype-Zyklusses, dem „Peak of Inflated Expectations“ ein. Technologien wie Augmented Reality, vor zwei Jahren der Hype, befinden sich jetzt Tief im Tal der Ernüchterung (Through of Disillusionment). Und tatsächlich, über AR wird derzeit kaum breit diskutiert, aber mit ihr fleißig gewerkelt. Ist das jetzt gut? Der derzeitige mediale Rummel ist wertvoll, um Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, Unternehmen und Menschen zu begeistern. Findet er ein Ende, haben sich junge Menschen entschieden, in die KI-Entwicklung zu gehen oder Unternehmen die Technologie für ihre Zwecke zu untersuchen. Ein bisschen Hype kann da nicht schaden – auch wenn die Ernüchterung folgt. Ein Fazit: Wir brauchen den Hype, denn er ebnet den Weg durch das Tal der Ernüchterung und schafft Aufmerksamkeit. Denn noch beschäftigen sich zu wenige Unternehmen mit der KI - oder wie Roland Becker vom Bremer KI-Start-up JUST ADD AI es ausdrückt: „In der öffentlichen Wahrnehmung ist KI aktuell etwas overhyped, in der Unternehmensrealität ist sie aber underhyped.“. Weitere Informationen zur Digitalisierung und zum Bremer KI-Cluster gibt es bei Inis Ehrlich, T +49 (0) 421 361-4185, inis.ehrlich@wah.bremen.de