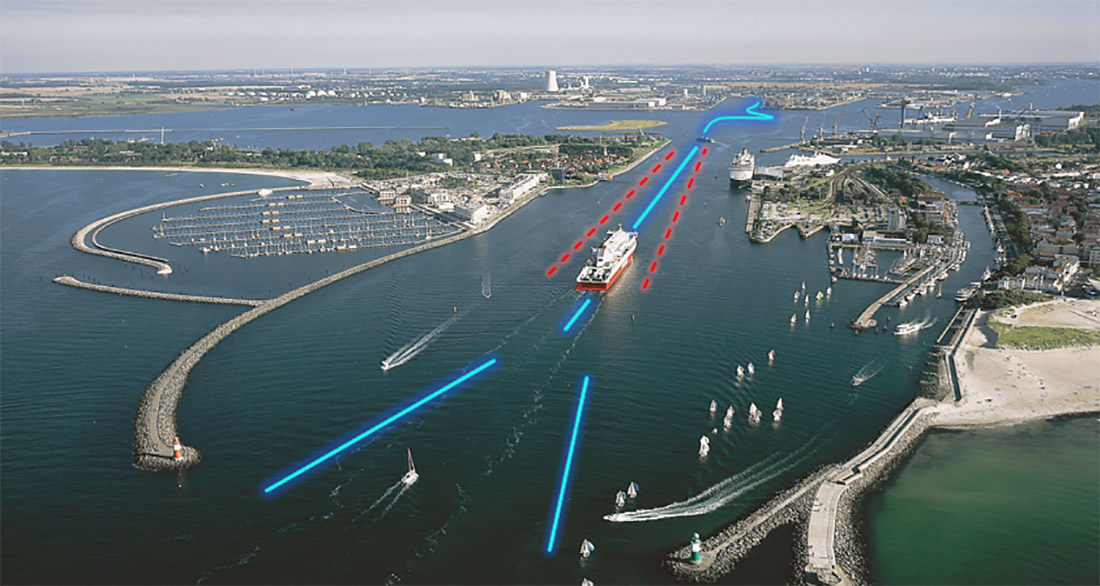

Enge Hafeneinfahrten, wie hier in Rostock, bieten Kollisionspotential. Hier soll das Projekt GalileoNautic helfen, Bild: ZeTeM

Aus dem Elfenbeinturm herabgestiegen

„Künstliche Intelligenz ist im Prinzip mathematische Optimierung in der Praxis umgesetzt“, mit diesem Satz fasst Professor Christof Büskens vom ZeTeM seine Arbeit zusammen. Ein zumindest für ihn logischer Satz – als Leiter der Arbeitsgruppe „Optimierung und Optimale Steuerung“ am Zentrum liegt ihm diese Interpretation der KI nahe. Sobald er seine Arbeit näher erläutert, wird aber auch dem Laien klar, worum es ihm geht: „Eine künstliche Intelligenz versucht immer, einen Vorgang zu optimieren. Sei es schneller, effizienter oder ressourcenschonender zu sein. Sie nutzt dabei mathematische Methoden, um Prozesse zu verbessern.“

Experten u.a. für maritime KI: Christof Büskens und Arne Berger, Bild: ZeTeM

Eisdrift, Schiffs-Kollisionen und Autoballett

In der maritimen Wirtschaft haben sie ihr Können bereits öfters unter Beweis gestellt. Etwa in den Forschungsprojekten „Galileo Nautic 1+2“. Ziel ist es hier, ein Kollisionspräventionssystem zu schaffen, das Zusammenstöße in küstennahen Umgebungen zwischen Schiffen selbsttätig verhindern soll. Mit Algorithmen, die aus der Weltraumforschung entlehnt wurden, entstand ein Assistenzsystem, dass es zum Beispiel Lotsen erleichtern soll, in dicht befahrenen Wasserstraßen und Häfen zu navigieren. Erste Tests mit kleinen Booten verliefen bereits erfolgreich. Ein weiteres Projekt hört auf den Namen „Map Borealis“. Auch hier geht es um Optimierung: Zusammen mit dem bremischen Start-up Drift&Noise suchen die Zahlenprofis den idealen Weg durch das Nordpolarmeer. Das Meereseis verändert sich stetig, wer die ideale Route findet hat Zeit- und Kostenvorteile. Hier entstehen Assistenzsysteme für Kapitäninnen und Kapitäne. Auch im Hafenbereich sind die Bremerinnen und Bremer aktiv, wo sie zum Beispiel zusammen mit Hafen- und Logistikunternehmen die optimale Wegfindung für Park-, Be- und Entladeprozesse für den Automobiltransport suchen.KI in der maritimen Branche auf dem Weg zur Automatisierung

All diese Beispiele zeigen: „Die KI findet ihren Weg in die Schifffahrt über Assistenzsysteme, um der zunehmenden Komplexität des Alltags Herr zu werden“, so Arne Berger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZeTeM. Entwicklungen vollziehen sich dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nach Teilbereich. Im Bereich der Unterwasserarbeiten, -wartung und -inspektion wird zum Beispiel schon seit Jahren an autonomen Unterwasserrobotern geforscht. Hier gäbe es eine hohe Bereitschaft, auf vollautonome Systeme zu setzen, um teure und oft auch gefährliche Missionen automatisieren zu können. Im Bereich der kommerziellen Schifffahrt wird die Vollautomatisierung hingegen noch eine ganze Weile dauern. „Die Betriebsdauern von Schiffen sind lang, neue Systeme brauchen daher einige Zeit, bis sie sich durchsetzen können. Ich schätze noch 20 bis 25 Jahre, bis autonome Schiffe kommerziell eingesetzt werden“, denkt Berger. „Der Weg der KI beginnt mit kleinen Schritten.“Erprobung von autonomen Systemen in mehreren Stufen

In Bremen kooperieren die Technomathematikerinnen und -mathematiker mit der Wirtschaft und anderen wissenschaftlichen Instituten, um diese Vision zu realisieren. „Bremen ist in der KI gut aufgestellt, wir haben hier innovative Ansätze“, so Büskens. Gleichwohl wünscht er sich aber eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft als bisher. „Jede gemeinsame Kooperation hilft uns weiter. Als ZeTeM sind wir hervorragend aufgestellt im Bereich der KI, besonders im Bereich Machine Learning und neuronaler Netze. Zusammen mit der maritimen Wirtschaft haben wir in Bremen eine große Chance, die KI voranzutreiben.“ Gut vorstellen könne er sich weitere Möglichkeiten, Entwicklungen im Praxistest zu erproben, wie zum Beispiel durch die Einrichtung neuer Testfelder im Hafen. Die könnten auch einer neuesten Errungenschaft des ZeTeMs zu Gute kommen: Das Institut hat sich ein Modellschiff angeschafft, mit dem das Team um Büskens autonome Systeme im kleinen Maßstab künftig auch selbst erproben kann. Auf dem Weg zwischen Computersimulation und Erprobung am realen Schiff ein wichtiger Zwischenschritt, der es erlaubt, schnell zu realen Daten zu kommen, ohne echte Schiffe nutzen zu müssen, die ein Vielfaches kosten würden. “Im maritimen Bereich ist die Erprobung von autonomen Technologien oft eine Herausforderung. Im Gegensatz zu selbstfahrenden Autos sind Schiffe groß, ihr Betrieb teuer und unvorhergesehene Situationen können schnell zu Katastrophen führen“, erläutert der Professor. Und mit dem neuen Modellschiff haben die Praxis-Mathematikerinnen und -Mathematiker aus Bremen dann auch eine weitere Gelegenheit, sich die Füße nass zu machen.Lesen Sie auch:

Kontakt

Dr. Ralf Wöstmann

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Referent Industrie & Cluster

T +49 (0) 421 9600-340

ralf.woestmann@wae.bremen.de

Andreas Born

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Referent Maritime Wirtschaft und Logistik / Leiter Geschäftsstelle Maritimes Cluster Norddeutschland

T +49 (0) 421 361-32171

andreas.born@wae.bremen.de

Nadezhda Milanova

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Schiffbaureferentin des Landes Bremen

T +49 (0) 421 361-8695

nadezhda.milanova@wae.bremen.de

Dr. Iven Krämer

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Referatsleiter Schiffart und Häfen

T +49 (0)421 361-6062

iven.kraemer@wae.bremen.de