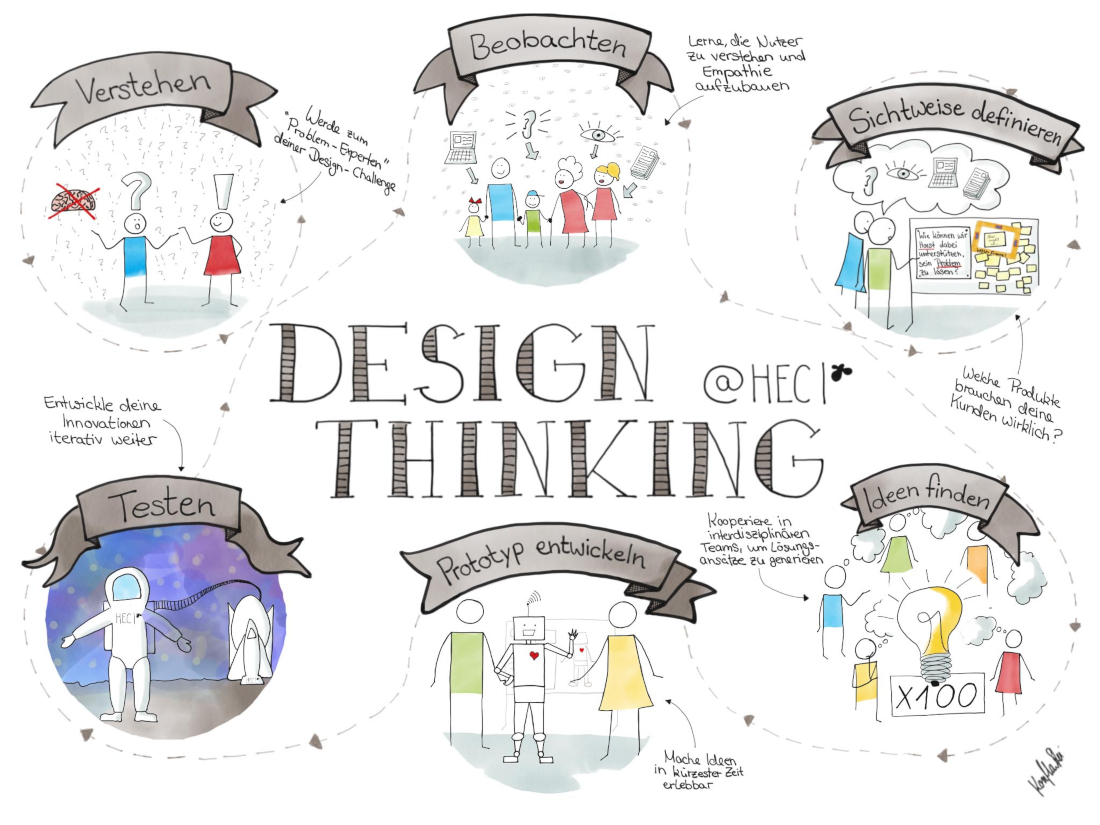

Design Thinking - in sechs Schritten zum Prototypen, Bild: HEC/Wilschewski

Design Thinking ist eine Arbeitsmethode, um Antworten auf komplexe Probleme zu erhalten – so könnte man es zusammenfassen. Und das funktioniert, große Konzerne und innovative Unternehmen vertrauen seit Längerem darauf. Und auch kleinere Firmen können Design Thinking (DT) für sich entdecken. Ein Selbstversuch.

Ein verregneter Märzmorgen. Ich bin Teil einer 15-köpfigen Gruppe aus Programmierern, Lehrerinnen, Studierenden und Beraterinnen. Wir versammeln uns im Schuppen Eins in der Bremer Überseestadt, direkt neben auf Hochglanz polierten Oldtimern. Hier liegt der Workshopraum der Kurswechsel GmbH. Unsere Aufgabenstellung für heute befasst sich mit einer hypothetischen Frage: „Wie kann ich meine Angestellten von neuen Arbeitsformen überzeugen?“ Anhand dieser lernen wir Design Thinking kennen.

Komplexe Fragen, auf die es keine eindeutige Antwort gibt – das ist die Paradedisziplin von DT. Die Methode beginnt immer mit einer Frage, der Design Challenge. Die fasst das Problem zusammen, ob es um neue Produkte, neue Prozesse oder andere Herausforderungen geht. „Design Thinking braucht drei Dinge: Raum, in dem sich alle Teilnehmenden entfalten können. Menschen, die bereit sind, sich auf eine neue Denkweise einzulassen, und eine Atmosphäre, die Experimente, Empathie und Aktivität zulässt“, so Arne Schröder, Coach für Design Thinking und agiler Berater bei der Kurswechsel Unternehmensberatung GmbH, die sich auf neue Arbeitsprozesse spezialisiert hat.

Unsere erste Aufgabe für heute: Das Problem verstehen. In Kleingruppen sezieren wir die Design Challenge, schreiben auf Post-its, was wir unter Begriffen wie „Angestellten“, „Arbeitsformen“ oder „überzeugen“ verstehen. Der Sinn dahinter: Alle Teilnehmenden sollen das Problem verinnerlichen. Nach 20 Minuten heißt es plötzlich: Stopp! Ende der ersten Phase! Zeit ist ein bestimmender Faktor im Design Thinking. Jeder einzelne der sechs DT-Phasen ist relativ kurz bemessen. Wer die Aufgaben lösen möchte, muss sich ranhalten. Keine Chance für lange Diskussionen. „Es geht ums Machen, ums Probieren, um Aktionen statt ums Diskutieren. Durch klare Zeitvorgaben setzen wir uns unter Druck und kommen so dazu, unseren inneren Zensor auszuschalten, der immer alles kritisch hinterfragt und auch guten Ideen vorschnell den Saft abdreht“, ergänzt auch Konstanze Wilschewski, agile Beraterin bei der Bremer Softwarefirma HEC GmbH. Die Kurswechsel GmbH führt als Tochter der HEC DT-Prozesse durch und arbeitet dabei eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Mutterfirma zusammen.

In sechs Phasen durch den Tag

Unsere erste Aufgabe für heute: Das Problem verstehen. In Kleingruppen sezieren wir die Design Challenge, schreiben auf Post-its, was wir unter Begriffen wie „Angestellten“, „Arbeitsformen“ oder „überzeugen“ verstehen. Der Sinn dahinter: Alle Teilnehmenden sollen das Problem verinnerlichen. Nach 20 Minuten heißt es plötzlich: Stopp! Ende der ersten Phase! Zeit ist ein bestimmender Faktor im Design Thinking. Jeder einzelne der sechs DT-Phasen ist relativ kurz bemessen. Wer die Aufgaben lösen möchte, muss sich ranhalten. Keine Chance für lange Diskussionen. „Es geht ums Machen, ums Probieren, um Aktionen statt ums Diskutieren. Durch klare Zeitvorgaben setzen wir uns unter Druck und kommen so dazu, unseren inneren Zensor auszuschalten, der immer alles kritisch hinterfragt und auch guten Ideen vorschnell den Saft abdreht“, ergänzt auch Konstanze Wilschewski, agile Beraterin bei der Bremer Softwarefirma HEC GmbH. Die Kurswechsel GmbH führt als Tochter der HEC DT-Prozesse durch und arbeitet dabei eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Mutterfirma zusammen.

Konstanze Wilschewski, Agile Beraterin, Bild: HEC

Die zweite Phase hat es in sich: Beobachten. Design Thinking stellt die Zielgruppe ins Zentrum des Denkens. Um zu verstehen, wie Nutzer und Nutzerinnen ticken, müssen wir jetzt raus in die Welt, müssen wildfremde Personen zu ihren Erfahrungen über neue Arbeitsformen befragen. Ein Schritt raus aus der wohligen Komfortzone des Workshopraums in die Realität.

„Wir neigen dazu, sofort in Lösungen zu denken, obwohl wir das Problem noch gar nicht verstanden haben. Design Thinking zwingt uns dazu, unsere Perspektive zu wechseln und nach den wahren Bedürfnissen zu forschen“, so Wilschewski. Interviews mit den Nutzern sind dazu eine mögliche Methode.

Zurück von den Interviews, mit vielen neuen Erkenntnissen und Aspekten, auf die wir vorher nicht gekommen sind. In Phase drei werten wir die Antworten aus, fassen sie zusammen und erstellen daraus eine Persona – eine fiktive Person, die all unsere Notizen widerspiegelt. In unserem Fall ist das Hans Hoffmann, ein 55-jähriger Teamleiter, der mit Digitaltechnologien nicht viel anfangen kann – eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, wenn es darum geht, ihn von der Arbeitswelt 4.0 zu überzeugen. „Indem wir uns mit einer Person identifizieren, ihr ein Gesicht geben, kommen wir näher ans Problem heran. Wir nehmen eine andere, emotionalere Sichtweise ein“, erklärt Wilschewski den Sinn hinter dieser Aufgabe. Design Thinking ist ein angeleiteter Prozess, es braucht eine Trainerin oder einen Trainer, der die Session leitet, die Uhr im Blick hält und bei Rückfragen aus den Teams zur Verfügung steht. Mit etwas Übung kann jeder die Basics lernen, zudem gibt es Bücher und Blogs, die lehren, mit der Methode umzugehen. Jedes Team sollte möglichst nicht kleiner als vier und nicht größer als acht Personen sein. Im Idealfall gehen drei Teams mit insgesamt zwölf Personen zu einer Fragestellung an den Start. So stellt man sicher, dass Diversität bei der Ideengenerierung vorhanden ist. Je gemischter, desto kreativer die Ideen.

Ganz schön anstrengend, so ein Kreativprozess! Am laufenden Band müssen wir Ideen ausspucken, Zettel kleben, malen und sortieren. In Phase vier sammeln wir Ideen, die helfen, Hans Hoffmanns Problem zu lösen. In zehn Minuten müssen wir als Team 100 Vorschläge sammeln – da rauchen unsere Köpfe. Erfunden wurde Design Thinking in den 80ern und 90ern in den USA. Es ist der Versuch, dem Kreativprozess eine Form zu geben – das also zu verstetigen, was Kreative wie Designerinnen und Designer in ihrer Arbeit täglich machen. In Deutschland wurde es durch die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Berlin bekannt.

Wie uns Hans Hoffmann weiterhilft

Zurück von den Interviews, mit vielen neuen Erkenntnissen und Aspekten, auf die wir vorher nicht gekommen sind. In Phase drei werten wir die Antworten aus, fassen sie zusammen und erstellen daraus eine Persona – eine fiktive Person, die all unsere Notizen widerspiegelt. In unserem Fall ist das Hans Hoffmann, ein 55-jähriger Teamleiter, der mit Digitaltechnologien nicht viel anfangen kann – eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, wenn es darum geht, ihn von der Arbeitswelt 4.0 zu überzeugen. „Indem wir uns mit einer Person identifizieren, ihr ein Gesicht geben, kommen wir näher ans Problem heran. Wir nehmen eine andere, emotionalere Sichtweise ein“, erklärt Wilschewski den Sinn hinter dieser Aufgabe. Design Thinking ist ein angeleiteter Prozess, es braucht eine Trainerin oder einen Trainer, der die Session leitet, die Uhr im Blick hält und bei Rückfragen aus den Teams zur Verfügung steht. Mit etwas Übung kann jeder die Basics lernen, zudem gibt es Bücher und Blogs, die lehren, mit der Methode umzugehen. Jedes Team sollte möglichst nicht kleiner als vier und nicht größer als acht Personen sein. Im Idealfall gehen drei Teams mit insgesamt zwölf Personen zu einer Fragestellung an den Start. So stellt man sicher, dass Diversität bei der Ideengenerierung vorhanden ist. Je gemischter, desto kreativer die Ideen.

Aus dem Design entstanden, geht Design Thinking weiter über Gestaltung hinaus

Ganz schön anstrengend, so ein Kreativprozess! Am laufenden Band müssen wir Ideen ausspucken, Zettel kleben, malen und sortieren. In Phase vier sammeln wir Ideen, die helfen, Hans Hoffmanns Problem zu lösen. In zehn Minuten müssen wir als Team 100 Vorschläge sammeln – da rauchen unsere Köpfe. Erfunden wurde Design Thinking in den 80ern und 90ern in den USA. Es ist der Versuch, dem Kreativprozess eine Form zu geben – das also zu verstetigen, was Kreative wie Designerinnen und Designer in ihrer Arbeit täglich machen. In Deutschland wurde es durch die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Berlin bekannt.

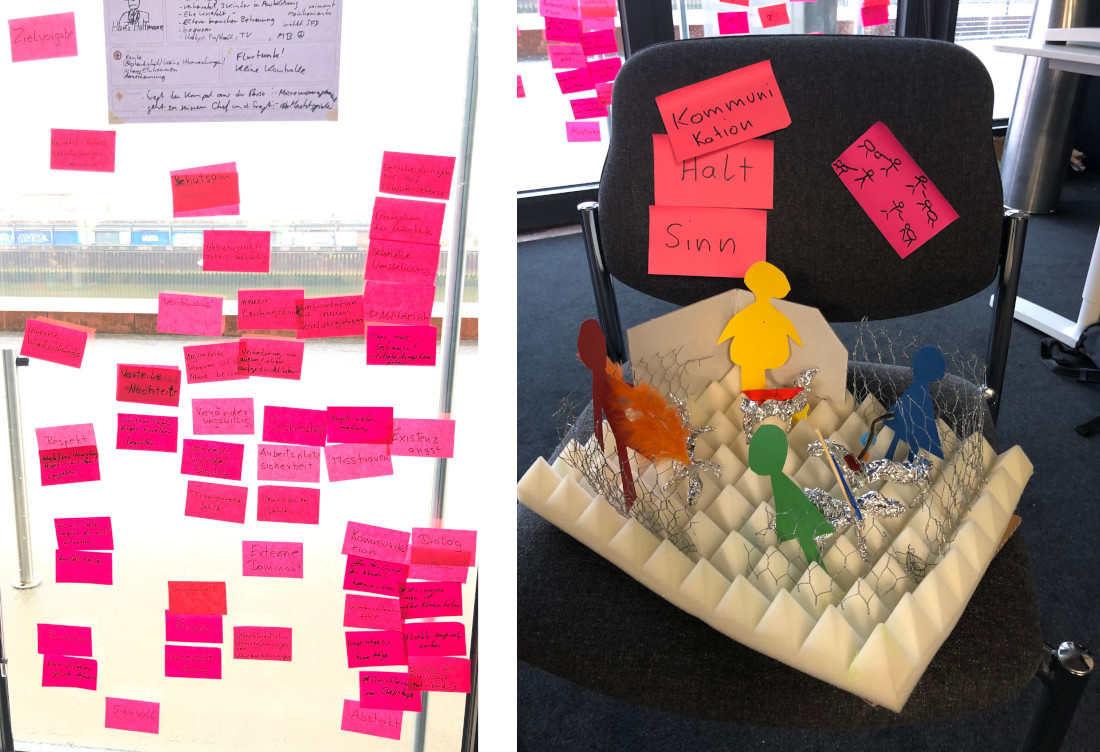

Das steckt viel kreativer Hirnschmalz drin: Post-its und gebastelte Prototypen, typisch fürs Design Thinking, Bild: Kurswechsel

Jetzt wird es spannend. In Phase 5 bauen wir die vielversprechendste unserer Ideen als einen Prototyp – ein funktionierendes Produkt. Dazu haben wir Bastelmaterialien und Legosteine zur Verfügung, alternativ können wir unsere Ideen auch szenisch darstellen oder in einer Grafik zeichnen. Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Auch hier zeigt sich: Bei Design Thinking geht es immer um das Konkrete, Greifbare. Am Ende entstehen handfeste Prototypen, keine vagen, ungreifbaren Ideen. Das macht diese Methode so interessant für unsere moderne Arbeitswelt. In kürzester Zeit entsteht etwas Verwertbares. „Dabei muss aber klar sein, dass Design Thinking nur erste Lösungsansätze liefert – keine verkaufsfähigen Produkte. Es ist der erste Schritt“, so Wilschewski. Um die Ideen zu konkretisieren, können Komponenten des DT-Prozesses wiederholt werden, denn DT ist ein iterativer Prozess. In der letzten Phase stellt jedes Team seine Ideen vor, testet diese an den anderen Teilnehmenden. Unsere Gruppe hat einen Begegnungsraum aus Pappe und Draht erschaffen, in dem Angestellte zusammenkommen und gemeinsam lernen können, ein Ideenlabor, in der auch Hans Hoffmann sich wohlfühlt. Andere Teams sind auf ganz andere Ansätze gekommen, jeder für sich wertvoll. Aber alle haben eine mögliche Lösung der Ausgangsfrage erschaffen. Ein anstrengender Tag – aber auch ein aufschlussreicher. Normale DT-Prozesse dauern in der Regel zwei bis drei Tage, die Kurswechsel GmbH hat uns einen Schnellkurs verpasst, um uns einen ersten Eindruck zu vermitteln. Aber ich habe vieles gelernt: Wie kreativ gemischte Kleingruppen sein können, wie wichtig es ist, Probleme zu verstehen und die Betroffenen zu befragen, dass ich eigene Annahmen überprüfen muss und warum es wichtiger ist, zu machen als zu denken. Wer es jetzt einmal selbst ausprobieren möchte: https://www.hec-software-akademie.de/workshops/design-thinking/ oder eine Mail an: team@kurswechsel.jetzt

Am Ende kommt alles zusammen

Auch hier zeigt sich: Bei Design Thinking geht es immer um das Konkrete, Greifbare. Am Ende entstehen handfeste Prototypen, keine vagen, ungreifbaren Ideen. Das macht diese Methode so interessant für unsere moderne Arbeitswelt. In kürzester Zeit entsteht etwas Verwertbares. „Dabei muss aber klar sein, dass Design Thinking nur erste Lösungsansätze liefert – keine verkaufsfähigen Produkte. Es ist der erste Schritt“, so Wilschewski. Um die Ideen zu konkretisieren, können Komponenten des DT-Prozesses wiederholt werden, denn DT ist ein iterativer Prozess. In der letzten Phase stellt jedes Team seine Ideen vor, testet diese an den anderen Teilnehmenden. Unsere Gruppe hat einen Begegnungsraum aus Pappe und Draht erschaffen, in dem Angestellte zusammenkommen und gemeinsam lernen können, ein Ideenlabor, in der auch Hans Hoffmann sich wohlfühlt. Andere Teams sind auf ganz andere Ansätze gekommen, jeder für sich wertvoll. Aber alle haben eine mögliche Lösung der Ausgangsfrage erschaffen. Ein anstrengender Tag – aber auch ein aufschlussreicher. Normale DT-Prozesse dauern in der Regel zwei bis drei Tage, die Kurswechsel GmbH hat uns einen Schnellkurs verpasst, um uns einen ersten Eindruck zu vermitteln. Aber ich habe vieles gelernt: Wie kreativ gemischte Kleingruppen sein können, wie wichtig es ist, Probleme zu verstehen und die Betroffenen zu befragen, dass ich eigene Annahmen überprüfen muss und warum es wichtiger ist, zu machen als zu denken. Wer es jetzt einmal selbst ausprobieren möchte: https://www.hec-software-akademie.de/workshops/design-thinking/ oder eine Mail an: team@kurswechsel.jetzt